일부 유력 정치인들이 수년 전부터 미국의 전술핵을 공유할 수 있게 하겠다고 주요 선거때마다 공약을 내걸고 있다. 우리의 자체적인 핵보유가 정치-외교적인 문제로 쉽지 않은 점을 감안하면 이 핵공유 주장은 나름 솔깃하게 들린다. 하지만 솔깃하게 들리는 것과 실제로 가능한 것은 전혀 별개 문제다.

일단 ‘전술핵’이라는 개념 자체부터 21세기에는 현실과 거리가 있다. 전술핵과 전략핵의 차이는 간단하게 말해 최전선에서 사용하는지, 전투와 무관한 후방지역에까지 사용할지에 달려있다. 전술핵은 마치 전차나 야포처럼 적군의 진격을 방어하거나 반대로 아군의 진격로를 개척하는 등 전투 그 자체에 필요해서 쓰는 것이고, 전략핵은 적국의 수도나 후방 지휘-군수시설, 산업시설등을 공격해 전쟁 수행능력 그 자체를 파괴하는데 사용된다. 또 다른 차이는 전술핵의 경우 전시에는 야전 지휘관 재량으로도 이론적으로는 사용이 가능한 반면 전략핵은 군이 아닌 더 위의 정부 차원에서 사용이 결정된다.

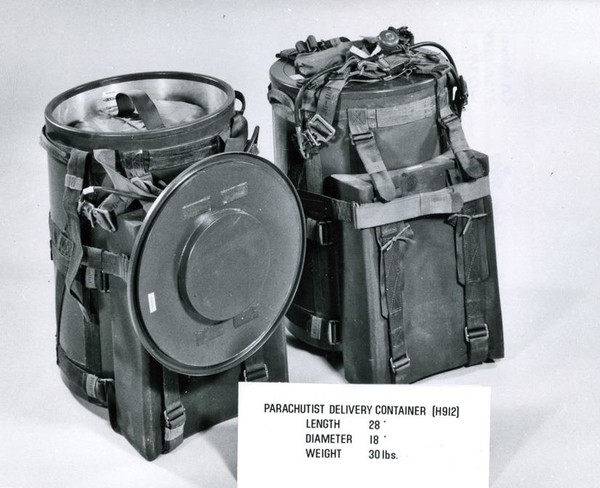

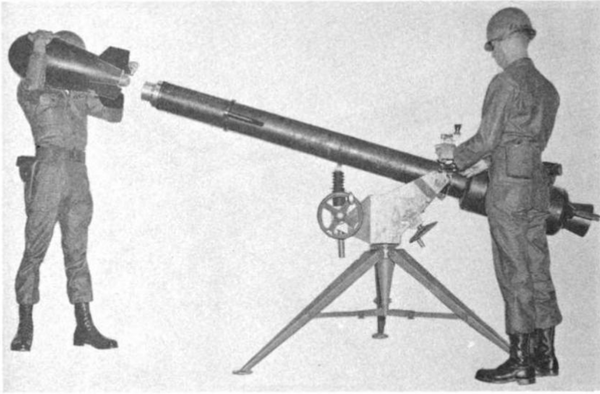

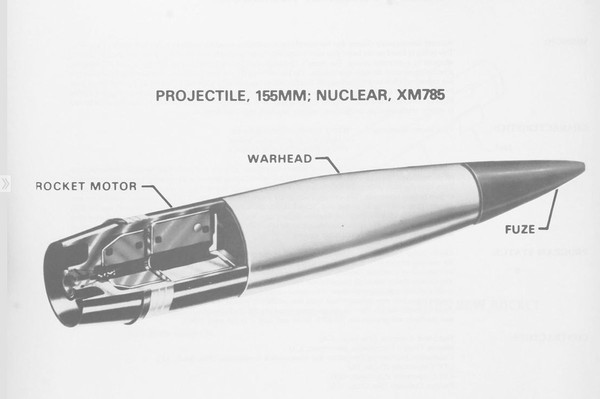

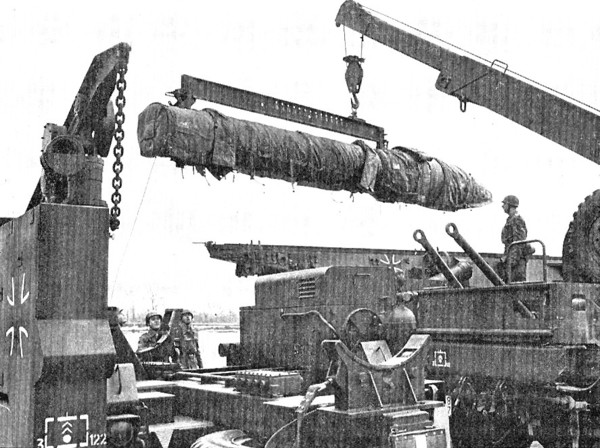

이 때문에 냉전 시대, 특히 1950~60년대 사이에는 단거리 탄도미사일의 핵탄두나 전폭기용 핵폭탄은 물론이고 지프에 거치되는 핵 바주카(데이비 크로켓), 핵 지뢰, 핵 포탄(8인치나 155mm용 핵 포탄 존재), 심지어 핵 배낭에 이르기까지 전술용으로 쓰기 위해 위력이 상대적으로 낮은 전술 핵무기들이 다양하게 존재했다.

하지만 시간이 지나면서 전술핵이 실제로 전술핵으로만 쓰이고 끝날지에 대한 의문이 강해졌다. 아무리 약한 핵을 최전선에서만 쓴다고 해도 그것이 핵보복의 연쇄작용 끝에 전면 핵전쟁으로 퍼지지 말라는 보장이 없었기 때문이고, 그 때문에 핵무기를 야전 지휘관의 결심만으로 사용한다는 것은 상당히 비현실적인 이야기가 되었다. 결국 냉전중에도 전술핵은 숫자가 꾸준히 줄었고, 냉전이 끝나면서 전술핵 개념은 사실상 사라졌다고 봐야 한다.

현재 ‘전술핵’으로 남아있는 것은 미국의 경우 항공기 탑재 핵폭탄인 B61뿐이다. 하지만 이것도 과거 전술핵 용도로 쓰이던 관례상 그렇게 부르는 것 뿐이지, 미국 정부에서 엄격하게 관리할 뿐 아니라 냉전시대 초기처럼 야전에서의 요구에 의해서 쓰일 가능성은 전혀 없다는 점에서 보면 실질적으로 전술핵이라고 부르기 힘든 실정이다.

그렇다면 ‘핵공유’는 무엇일까. 이것도 냉전의 산물이다. 냉전시대에 미국은 유럽에서 소련과의 일대 결전이 벌어질 경우 최악의 경우에는 전술핵을 대량으로 사용해야 한다고 봤고, 이를 위해서는 미군 뿐 아니라 다른 NATO 동맹국들도 일정한 전술핵 능력을 갖춰야 한다고 봤다. 하지만 영국과 프랑스 외에는 핵보유국이 없는 NATO에서 미국이 핵보유국까지 늘려줄 생각은 없었고, 이 때문에 서독이나 네덜란드, 벨기에, 터키, 그리스등의 우방국들에게 전시에 전술핵을 제공하는 핵공유 협정을 맺었다.

냉전시대 미군은 핵포탄이나 항공기용 핵폭탄, 단거리 전술 탄도미사일용 핵탄두 등 다양한 전술 핵무기를 유럽 내의 여러 미군기지에 보관하고 있다가 전시에는 이를 동맹국들에게 나눠주기로 했다. 평소에 무기를 미군기지 내에 보관할 뿐 아니라 최후의 순간에 이걸 실제로 사용할 수 있게 하는 안전장치 해제 코드도 미국이 관리했으니, 무기의 통제권은 철저하게 미국이 장악한 셈이었다. 이를 사용할 동맹국들은 평상시에 핵투발 훈련을 끊임없이 반복했다.

냉전이 끝나자 핵무기를 사용할 최대 ‘숙적’인 소련은 사라졌고, 미국은 유럽 보유 전술핵을 대대적으로 감축했다. 특히 소련 및 그 뒤를 이은 러시아와의 군축 협상 과정에서 중-단거리 탄도미사일과 이를 위한 핵탄두의 NATO배치는 전면 폐지됐다.

하지만 NATO와의 핵공유는 미국의 대 유럽 안보 지원에 중요한 상징이었고, 결국 유럽 내의 미군 핵무기를 전면 폐지하는 대신 B-61폭탄을 100발 정도 남겨두고 벨기에와 독일, 이탈리아, 네덜란드, 터키군에 이 폭탄을 공유할 최소한의 능력을 남겨두게 했다. 현재 벨기에와 독일, 이탈리아, 네덜란드의 미군기지들에 각각 20발씩의 B-61이 보관되어 있으며 터키에도 20발이 보관되어 있다.

재미있는 것은 NATO의 핵공유를 폐지하는데 반대한 것이 과거 소련 편에서 미국과 대립하던 동유럽 국가들이라는 것이다. 이 나라들은 애써 되찾은 민주주의에 대한 최대 위협이 러시아라는 판단하에 NATO의 핵공유가 NATO 전체의 안전보장에 여전히 무시할 수 없는 요소라고 보는 듯 하다.

그렇다면 우리나라가 이런 NATO식 핵공유를 할 수 있을까. 솔직히 현실성이 매우 낮다.

일단 미국은 한번 핵무기를 철수한 곳에 다시 핵무기를 배치하는 일은 매우 드물다. 적어도 미국 본토 밖에서는 그렇다. 과거의 한반도 비핵화 선언 이후 미군의 전술 핵무기는 한반도에서 전부 철수했다.

사실 우리나라는 1992년까지 NATO와 유사한 전술핵 공유가 비공개적으로 이뤄졌다고 봐야 한다. 이 시대까지 군, 특히 포병에 종사한 분들은 핵포탄 투발훈련(실제 핵포탄을 발사하지는 않지만)을 했던 경험을 증언하는 경우가 많고 단거리 로켓인 어니스트 존도 구식화되었음에도 불구하고 오랫동안 유지된 이유중 하나가 전술 핵탄두 장착 때문이었다는 주장도 있다. 또한 미군은 오랫동안 한반도 내 핵무기의 존재에 ‘부인도 인정도 하지 않는’ 입장이었다.

하지만 1992년 비핵화 선언으로 미군의 핵무기가 전면 철수한 것은 사실이고, 앞서 언급했듯 미국이 이미 빼버린 핵무기를 다시 넣을 가능성은 매우 낮다. NATO의 경우도 핵무기를 유지는 하고 있으나 그 숫자는 최소한으로 줄였고, 그리스와 영국에 보관되어 있던 전술핵은 빼버린 뒤 다시 되돌리지 않고 있다. 핵의 비확산을 주요 과제로 삼는 미국 입장에서는 이미 철수한 전술핵을 굳이 다시 넣을 것 같지 않다.

애당초 전술핵 공유가 재개된다 한들 그것이 우리의 핵은 아니라는 것도 중요한 문제다. 결국 전술핵은 ‘공유’라고 하지만 그걸 쓸지 어떨지는 철저하게 미국 정부에 달려있다. 아무리 우리가 핵무기를 쓰고 싶어도 미국이 안된다고 하면 안된다. NATO의 핵공유도 말이 좋아 ‘공유’지, 미 정부가 허락할 때 까지는 미군 기지 내에서 철저하게 미군의 관리하에 있고 그걸 사용하기 위한 코드도 미국만 가지고 있기 때문이다.

무엇보다 앞서 언급했듯 ‘전술핵’이라는 개념 자체가 이미 껍데기뿐이다. 냉전시대에는 진짜 몰려오는 적 부대를 상대로 핵포탄이니 핵지뢰니를 마음껏(?) 터뜨려야 하니 전쟁이 벌어질 현지에 배치해야 했지만, 지금 미국은 전혀 그럴 생각이 없다. NATO에 배치된 핵폭탄들은 실용적인 이유 때문이 아니라 상징적인 이유 때문에 ‘남겨진’ 것일 뿐이다.

물론 미국 정부가 상징적인 의미에서라도 핵공유를 긍정적으로 생각하기만 한다면 실용적인 의미야 어쨌든 상징성을 감안해서라도 핵공유가 실현될 수도 있다. 하지만 국내에서 정치인들이 핵공유를 거론할 때마다 미 국무부는 앞장서서 ‘그건 안된다’고 계속 못을 박고 있는 만큼 긍정적으로 생각할 가능성은 매우 낮다. 기존 미국 정부의 입장과 많이 다르다는 트럼프 대통령 임기에도 그랬으니, 그 외의 행정부들은 더 말할 필요도 없다.

결론부터 말하자면, 전술핵이라는 개념 자체가 구시대의 유물인데다 미국이 그걸 우리와 공유할 가능성 자체가 한없이 낮다. 국가 안보 및 외교문제와 연관된 이런 비현실적인 공약을 계속 내보내는 것이 국익에 과연 도움이 될지도 좀 생각해 볼 문제가 아닐까 싶다.