지금은 아무도 왜 이렇게 개발했느냐 등의 이의를 "감히" 제기할 수 없는 K9 자주포님이시지만, 도입 초기에만 해도 제법 말이 많았다. 왜 이렇게 비싼 자주포를 들였느냐(오이오이 Pzh2000의 절반값이라고?), 검증이 안된 자주포가 실전에서 쓸모가 있겠느냐 등등의 우려나 비난이 분명 존재했지만, 그 중 제법 많이 나왔던 -그리고 동조하는 사람도 나름 있던- 것이 바로 차체에 대한 비난이었다.

"굳이 차체를 따로 개발해서 비용을 추가하느니, K1전차의 차체를 추가생산해서 거기에 얹으면 되는거 아닌가?"

이 주장은 20년 전 K9이 막 실전배치될 무렵에만 해도 귀가 솔깃한 사람이 좀 있었다. 아닌게 아니라 K1의 차체라면 높은 방어력과 높은 기동력이라는, K9의 차체에 요구된 능력을 모두 갖추고 있으니 말이다(적어도 제원표상으로는...). 게다가 차체를 새로 개발할 필요도 없으니 비용절감이라는 명분도 있을 것처럼 보였다.

심지어 사례가 없는것도 아니다. 프랑스의 AMX30 AuF1 자주포는 AMX30 주력전차의 차체를 이용해서 생산했고, 러시아의 최신 자주포인 콜리차-SV역시 T-90전차의 차체를 베이스로 개발된 차체에 얹혀있기 때문이다. 비록 실전배치는 안됐지만, 인도 역시 155mm 곡사포를 아준 전차의 차체에 얹은 자주포를 개발한 바 있고 말이다.

이런 사례들이 있으니, 우리는 왜 굳이 비싼 돈 들여서 전용 차체를 또 개발했냐.... 라는 식으로 비판하면 귀가 솔깃하기 쉽다.

하지만 전차 차체를 활용한 위 전차들을 자세히 보시길. 뭔가 공통점이 있지 않은지?

맞다. 바로 다들 "대두" 다.

원래 155mm 포탑형 자주포는 대두가 될 운명이지만, 이들 전차 베이스의 자주포들은 K9과 비교해도 더 대두스러운 느낌이다.

다 이유가 있다. 원래 자주포용으로 만들어진 차체라면 차체에도 자주포 운용을 위한 공간이 꽤 넉넉하게 마련되어 있다. 아무리 대부분의 시스템이 포탑에 몰려있다고 해도, K9의 경우 차체에 있는 승무원을 위한 공간등의 시설들 역시 무시할 수 없는 수준의 공간을 차지한다. 이걸 차체에 돌리는 것으로 줄일 수 있는 포탑의 부피라는건 무시할 수 없다.

포탑이 차체에 비해 과도하면 당연히 주행안정성의 문제도 있고, 또 포탑이 크다고 하지만 정작 포탑의 내부공간은 차체가 충분히 갖춰진 K9같은 전용 자주포에 비해 넉넉하지 못할 가능성이 높다. 이는 장기적인 업그레이드등의 문제로도 연결된다.

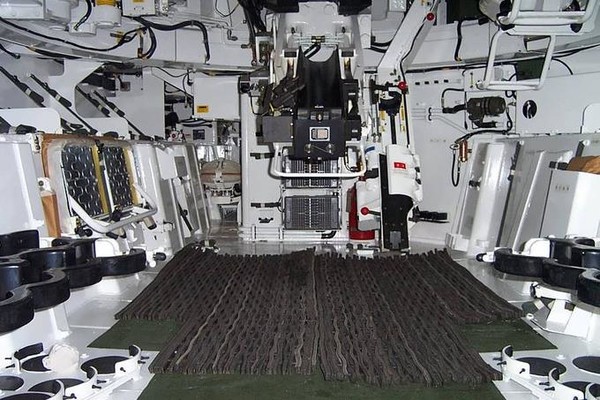

또 다른 문제는 작업동선의 문제다. K9같은 전용 자주포는 차체 뒤를 열고 외부에서 탄약을 적재한다든가 하는 식으로 자연스럽게 운용시 작업동선을 만들 수 있다. 실제로 K9이 자체 탄약고가 텅 빈 상태에서 기습포격을 당했던 연평도 포격 당시에도 작업동선이 자연스럽게 나오는 특징 덕분에 외부 탄약을 급한대로 가져와서 수동장전으로 신속하게 반격을 시작할 수 있었다.

이는 사격뿐 아니라 청소나 수리등 운용시에 전반적으로 상당한 플러스로 작용한다. 전차 차체를 응용한 자주포들은 포탑으로만 직접 접근해야 하므로 이런 면에서 불편할 수 밖에 없다.

(K9운용한 분들은 금방 이해하실 듯... K9의 지금 차체가 아니라 K1차체를 써서 무조건 포탑을 통해서만 들어가거나 뭔가 넣고 뺄 수 있다고 생각해 보시길. 얼마나 불편할지!)

이는 폴란드가 크라브 자주포를 개발하면서 겪은 과정을 보면 잘 알 수 있다.

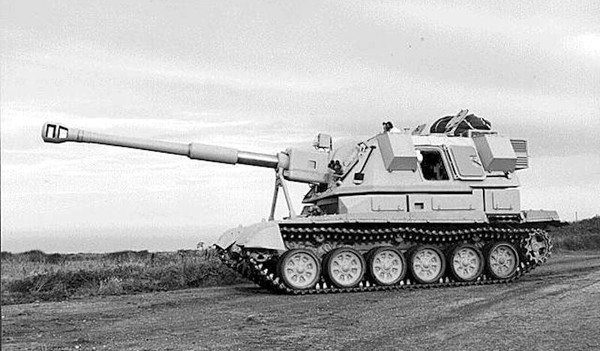

크라브(Krab)는 폴란드가 영국이 개발한 브레이브하트 곡사포탑을 자국산 차체에 얹는 프로젝트였다. 처음에는 가장 저렴한 방법이라고 T-72전차의 차체에 얹는 것을 검토했지만, 일단 한대에 얹어보니 결론은 아주 분명했다.

"안돼"

위 사진을 보시면 아시겠지만, 원래 전용 차체에 얹는 포탑이던 브레이브하트 포탑은 차체 내에도 적잖은 공간이 있을 것을 전제로 설계한 것이었다. 그런데 T-72의 차체에 그런 공간이 있을 턱이 없으니, 포탑을 대두로 재설계하거나 차체를 늘려야 했다.

영국에 포탑을 재설계해달라고 했다가는 돈과 시간이 얼마나 더 털릴지 모르니, 일단 차체를 늘려봤지만 보시다시피 차체 위에 박스형 구조물을 얹고 그 위에 또 포탑을 얹은 저런 방식으로는 척 보기에도 애로사항이 꽃필것이 뻔했고, 결국 폴란드는 자국산 전차인 PT-91의 엔진등을 응용한 전용 차체를 따로 개발하기로 했다.

하지만 이 전용 차체가 또 다양한 애로사항을 꽃피게 했고, 결국 전용 차체는 8대만으로 포기한 뒤 K9차체를 사다가 간신히 문제를 해결했음은 여러분도 다 잘 아는 해피(?) 엔딩.

사실 K9은 포탑만이 아니라 차체 역시 성공의 중요한 원인이라고 봐야 한다. 처음부터 차체까지 자주포로서의 임무에 특화된 덕분에 높은 평가를 받게 됐고, 그 덕에 수출도 활발하게 이뤄졌다고 봐야 하니 말이다.

K1전차의 차체에 얹히는 방식이었다면 아무리 노력해도 지금의 K9보다는 불편한 점이 나왔을테고, 주행성능도 현재의 K9만큼은 아니었을 것이다. 게다가 K1은 기본적으로 미국과의 공동개발품이기 때문에 수출 대상국에 따라서는 미국의 반대로 수출을 못 하는 나라가 나왔을 가능성도 있다(지금까지 수출 된 나라들 중 그럴 나라는 없어보이지만...).

무기를 개발할 때는 돈을 아껴야 할 때도 있지만, 반대로 써야 할 때는 써야 한다. K9의 차체도 어떻게 보면 그런 경우가 아닐까. 한푼이라도 아끼겠다고 K1의 차체에 얹었으면, K9의 신화는 탄생하지 못했을지도 모르는 일이다.

관련기사

- 국뽕, 멈춰! (3) 흑표의 '철제궤도'와 방활구

- 국뽕, 멈춰! (2) 고무궤도는 한국의 혁신???? Rubber Track is Korean Origin?

- 국뽕, 멈춰! 흑표 궤도가 어떻다고? K-2 Black Panther's having "Rubber Track"??????

- 플래툰 2022년 2월호 발매

- 우크라이나에 지원된 영국의 대전차무기, NLAW이야기 Ukraine received UK weapon; NLAW

- 엔진은 땅을 울리고, 주포는 작렬한다-[걸즈 앤 판처] 최종장 제3화 [Girls und Panzer] die Finale Vol.3

- 탈레반의 헬기 추락: 드디어 시작인가 Taliban Helicopter Crash

- 대전차 미사일의 세대차이, 이래서 중요하다 Importance of up-to-date Anti-Tank Missile

- 플래툰 2022년 1월호 발매

- 레드백, 호주에서 테스트 받는 최신 영상 공개되다 REDBACK Tested in Down under

- 미 육군, 155mm 자주포로 70km 표적 명중 성공 US army gets direct hit with new 155mm cannon

- 한화 레드백 시제품 3호기, 호주 출고 REDBACK's 3rd Prototype shipped to Australia

- 이스라엘제 자주포, 미 육군이 테스트 Israeli ATMOS will be tested by US Army

- '산악용 소방차'로 본 우리 군 트럭의 문제 Extreme Off-Road Fire Truck and ROK Army's Truck Problem

- 주한미군 EOD 토너먼트

- 영국, AS90 자주포 우크라이나 지원 결정 UK Provides AS90 SPH to Ukraine

- 폴란드, 우크라이나에 K9(에 가장 가까운것)을 기증 Poland Donated AHS Krab